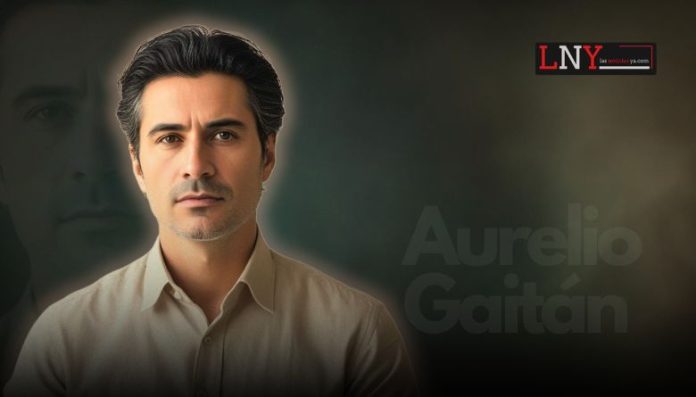

AURELIO GAITÁN

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la tragedia golpeó a Río Grande: un joven de 19 años decidió quitarse la vida. El alcalde Mario Córdova Longoria lo expresó con crudeza: “como padre, como ciudadano y como presidente, me duele en el corazón que un muchacho con todo un futuro por delante se haya sentido sin salida”.

Las palabras son necesarias, pero no bastan. Zacatecas enfrenta un problema creciente de salud mental que no se resuelve con discursos.

Según el Inegi, en 2024 se registraron 117 suicidios en el estado, lo que equivale a una tasa de 8.8 por cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 6.8. Hace apenas una década, en 2014, la cifra era de 70. La tendencia es clara: cada año, más jóvenes encuentran en la muerte lo que no hallan en la vida.

La depresión, la ansiedad y el silencio no pueden seguir siendo temas escondidos ni tratados como asuntos secundarios. Se requieren políticas públicas que acerquen psicólogos a las escuelas, que fortalezcan centros comunitarios y que generen redes de apoyo reales, no simuladas.

Cada suicidio es un fracaso colectivo: de las instituciones, de las familias, de la sociedad que no supo escuchar a tiempo. El dolor de una familia en Río Grande debería sacudirnos a todos.

Porque la salud mental no es un lujo: es una urgencia. Y mientras no se asuma como prioridad, Zacatecas seguirá contando a sus muertos jóvenes en lugar de construirles futuro.

Hospital sin derechos

En el Hospital de la Mujer de Guadalupe, la salud de las trabajadoras administrativas está en riesgo, no por enfermedad, sino por la precariedad laboral que enfrentan desde hace más de una década. Se instalaron en un plantón frente a las instalaciones para exigir lo que debería ser elemental: prestaciones sociales, acceso a servicios médicos y certeza en sus contratos.

La protesta visibiliza una contradicción dolorosa. Mientras el hospital atiende a miles de mujeres y presume avances en infraestructura, su personal de contrato vive sin derechos básicos, atrapado en la figura de “eventual” que se prolonga por años, negándoles estabilidad y dignidad.

Las demandas son claras: plazas permanentes para quienes ya han demostrado lealtad y experiencia, alto al acoso laboral y procesos de contratación transparentes, sin compadrazgos ni recomendaciones políticas. En la lona que cuelga frente al hospital se resume una verdad incómoda: quienes sostienen día a día la operación administrativa siguen tratados como desechables.

El silencio de las autoridades agrava el malestar. A estas alturas, ni la dirección del hospital ni la Secretaría de Salud han ofrecido una respuesta oficial. Los trabajadores esperan diálogo, pero también temen que sus reclamos se archiven en el cajón de la burocracia.

La protesta no es solo un asunto laboral. Cada empleada precarizada representa también un servicio debilitado para las usuarias del hospital. La estabilidad de quienes trabajan adentro es, en última instancia, garantía de un mejor servicio para quienes acuden afuera.

En Guadalupe, el plantón frente al Hospital de la Mujer revela la urgencia de una reforma laboral profunda: no se puede hablar de salud pública mientras se niegan derechos elementales a quienes la hacen posible.

Tlaltenango: transparencia de papel

En Tlaltenango, la palabra “transparencia” aparece en sellos y oficios, pero en la práctica es un trámite vacío. La oficina encargada de garantizar la rendición de cuentas se ha convertido en un simple buzón de solicitudes mal respondidas, con retrasos deliberados y evasivas que solo desgastan a la ciudadanía.

El gobierno municipal, que encabeza el morenista Francisco Delgado Miramontes, presume un “compromiso con la apertura”, pero los documentos muestran lo contrario: respuestas incompletas, información que no llega y un lenguaje administrativo diseñado más para ocultar que para aclarar. Cada oficio carente de datos concretos envía un mensaje claro: el gobierno no se siente obligado a rendir cuentas, apenas simular.

Lo preocupante es que en un municipio donde la confianza en las instituciones es ya precaria, la opacidad solo profundiza la desconfianza. Los ciudadanos no piden lujos: quieren saber en qué se gasta el dinero, cómo se adjudican contratos y cuáles son los resultados de los programas municipales.

Pero la oficina de transparencia parece trabajar para blindar al alcalde y su equipo, no para servir a la gente. Los papeles tienen membretes solemnes, pero no ofrecen certezas. La transparencia debería iluminar la gestión pública, no enturbiarla.

En Tlaltenango, la rendición de cuentas se imprime en hojas oficiales, pero no se practica en la vida pública. Y mientras la transparencia siga siendo un trámite de papel, la opacidad seguirá siendo la norma.

Sobre la Firma

Columnista especialista en municipios, justicia y poder.

aureliogaitan58@gmail.com

BIO completa