Es el imperio

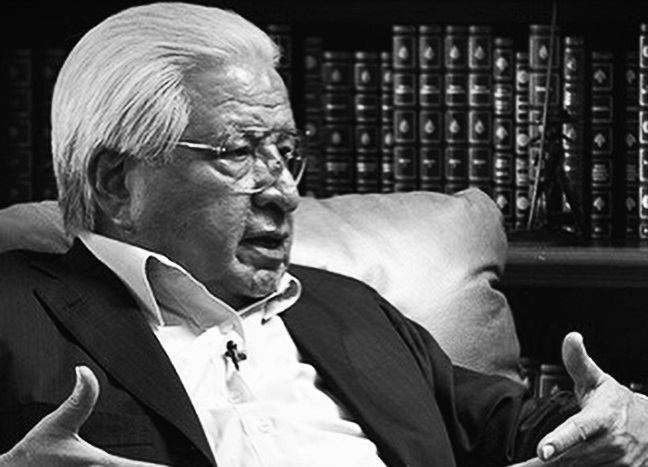

AQUILES CÓRDOVA MORÁN

El sábado 4 de agosto, mientras pronunciaba un discurso en una céntrica avenida de Caracas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela democráticamente electo por su pueblo, sufrió un atentado con drones que portaban un poderoso explosivo para detonarlo sobre la tribuna desde donde hablaba el mandatario con motivo del 81 Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Las fuerzas encargadas de la seguridad del evento lograron detectar a tiempo a los aparatos intrusos y hacer detonar su carga en el aire. El presidente y las personalidades que lo acompañaban salieron ilesos.

Lo ocurrido en Venezuela no puede entenderse si se olvida, intencionalmente o no, el complejo contexto internacional en que vivimos y se centra la mirada solo fronteras adentro del país sudamericano. Como ya he escrito antes, los sucesos mundiales trascendentales que comienzan con la Primera Guerra Mundial (1914-1918), han tenido dos motivaciones medulares que los desencadenaron y los explican: la ambición imperialista de la potencia triunfadora en las dos guerras mundiales, los Estados Unidos de Norteamérica, y su lucha a muerte contra el socialismo representado por la URSS y aliados, justamente porque eran un formidable obstáculo para aquella ambición.

Concluida la “guerra fría”, Estados Unidos, habiendo vencido al único enemigo de consideración que se le oponía, perdió todo interés en ocultar sus propósitos de dominio mundial a los ojos del mundo, y también por cualquier política social tendiente a mejorar el nivel de vida de las masas trabajadoras para apartarlas de toda tentación “revolucionaria”. Se impuso el dominio absoluto de la empresa privada y de las “leyes del mercado” que le son inherentes y necesarias, y, consecuentemente, el rechazo total a toda injerencia del Estado en la economía, particularmente aquellas que ayudaban a mejorar, o al menos aliviar, la suerte de los trabajadores. La nueva política económica ordenaba que cada quien resolviera por sí solo sus problemas; que todo mundo se olvidara de las “ayudas o prestaciones” gubernamentales y se pusiera a trabajar en serio si quería vivir mejor. Esto comenzó (y dura hasta hoy), como bien se sabe, bajo los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes lo aplicaron de inmediato al interior de Estados Unidos y de Gran Bretaña al tiempo que comenzaron a ejercer la “diplomacia dura” sobre toda Europa para obligarla a seguir el mismo camino.

En la geopolítica, el fin de la guerra fría se manifestó de dos maneras distintas con idéntico propósito, esto es, el fortalecimiento del imperialismo norteamericano. La primera fue el cambio radical de la política de dominio sobre los países pobres y rezagados económicamente, pero ricos en recursos naturales o con posición estratégica privilegiada. En vez de colonias, protectorados y golpes de Estado para imponer gobiernos títeres, se prefirió la guerra “preventiva”, las “revoluciones de colores” y la agresión directa y brutal con el propósito, no de “dominar”, sino de destruir a los Estados elegidos e impedir su reorganización posterior. El “caos” así generado, la destrucción y la ruina totales y la ausencia de Estado y de ejército realmente operativos, deja manos libres a la potencia invasora para adueñarse de lo que sea, de todo lo útil y aprovechable. Ejemplos: Libia, Afganistán, Irak y, en cierta medida, Egipto, Líbano, Palestina y Siria.

La segunda forma es la política con los países “aliados” y las potencias derrotadas en la guerra fría. A ambos grupos se les da trato como “socios”, buscando firmar con ellos acuerdos comerciales y de cooperación en terrenos estratégicos, pero cuidando siempre de que esos tratados no puedan generar un desarrollo poderoso y rápido del país socio, pues eso lo convertiría en un rival peligroso. Para ello, se hace todo para mantener la “asimetría” económica entre el socio y la potencia imperial, lo que garantiza que el intercambio será siempre más provechoso para este último. Esto, naturalmente, sin descuidar la superioridad militar, que funciona como eficaz disuasivo tanto para los “amigos” como para los enemigos reales o potenciales. Esta es la razón de que la OTAN no fuera desmantelada, sino reforzada, tras la guerra fría: “defiende” a Europa manteniéndola sumisa, y enfrenta a Rusia, a China y similares con la amenaza de un conflicto nuclear.

Hay documentos, antes secretos y hoy “desclasificados”, que demuestran que las fuerzas armadas norteamericanas tienen la tarea central de impedir, por cualquier medio necesario, el surgimiento de una nación o grupo de naciones con suficiente poder económico y militar como para poner en riesgo la “hegemonía” norteamericana. Así se explican las continuas tensiones, amagos, “sanciones”, “guerras comerciales” y campañas mediáticas de descrédito en contra de naciones esencialmente pacíficas pero en franco crecimiento económico y militar, como Rusia y China, o de insumisas y rebeldes como Corea del Norte o Cuba. Se ha filtrado a los medios que, tanto el “Estado profundo” norteamericano como los altos jerarcas del Pentágono, se tiran de los pelos y se jalan las orejas preguntándose cómo fue que se les escaparan hacia adelante Rusia y China; dónde estuvo el error y qué hay que hacer para enmendarlo.

Este fracaso los ha vuelto más recelosos, intolerantes y agresivos con cualquier atisbo de independencia, de soberanía y de autodeterminación que pudiera tener éxito y acabar convirtiéndose en otro dolor de cabeza, en otro desafío para el Imperio de Estados Unidos. Tales recelo e intolerancia se exacerban aún más, si ello es posible, en América Latina, el subcontinente que Norteamérica ha considerado siempre, no como su área de influencia natural, sino como su propiedad legítima, con la cual puede hacer lo que juzgue conveniente y en la cual no está dispuesto a tolerar ningún gesto de independencia ni injerencia extraña, “extra continental”, de nadie. “América para los norteamericanos”.

Este es, justamente, el caso de Venezuela, y en ello reside la tragedia de ese país hermano de América Latina. La campaña mediática feroz, intensa y permanente de desinformación y engaño sobre la realidad de lo que allí sucede, comenzó hace décadas, desde que el Comandante Hugo Chávez ascendió al poder. Los medios mexicanos han sido particularmente diligentes y unánimes en esta guerra de distorsiones y falsedades, y han logrado, ciertamente, convencer a muchos de que allí hay una monstruosa dictadura que ha suprimido todas las libertades, viola los derechos humanos y ha desencadenado una terrible crisis económica que mata de hambre a su pueblo. Ahora se ve claro el propósito de semejante montaje mediático: preparar a la opinión mundial, y a la latinoamericana en particular, para que dé por buena cualquier agresión a Venezuela, para que aplauda, incluso, crímenes como el asesinato de su presidente o la invasión de su país por fuerzas militares con el pretexto de que van a “liberar” a los venezolanos de sus opresores. El cuento es viejo y lo hemos escuchado muchas veces antes, a pesar de lo cual no ha perdido su eficacia manipuladora.

El atentado contra Maduro ha merecido mil interpretaciones, desde las tendientes a minimizarlo o atribuirlo a “la desesperación” popular, hasta las que sugieren que todo fue un “montaje” del “dictador Maduro” para reconquistar el apoyo popular. En la lucha ideológica contra la libertad de los pueblos, como se ve, todo sirve: hasta las tesis absurdas y el cinismo sin miedo al ridículo. Aquí no se trata, porque es inútil y porque el espacio no lo permite, de refutar esos infundios; se trata solo de sumarnos a las voces sensatas, humanas, racionales, que aseguran que el atentado fue planeado por la inteligencia norteamericana y ejecutado por sus “aliados” en países vecinos con ayuda de la derecha nativa. No hay duda de que así fue; no hay duda de que el contexto mundial y la realidad del país lo explican bien, y no hay duda de que los venezolanos están en lo cierto al temer agresiones mayores y al prepararse para enfrentarlas.

Resulta lamentable que entre las voces mundiales que condenaron el intento de magnicidio faltara la de México. Todavía dura el rumor de los aplausos y parabienes por las buenas relaciones iniciales del presidente electo con el presidente Donald Trump, porque piensan los aplaudidores que eso es un buen síntoma para los intereses del pueblo mexicano. Eso, al menos a primera vista, no parece confirmarlo el caso venezolano. Es posible, sin embargo, que el atentado no sea responsabilidad del presidente Trump sino de sus enemigos y opositores internos, pues es cosa sabida la fuerte división entre la clase dominante norteamericana. Aun así, mexicanos, debiéramos, por precaución si no por solidaridad, ser más cautelosos con lo que aplaudimos o criticamos. No vaya a ser que mañana nos traten igual, y no haya para entonces país libre y soberano alguno que pueda tendernos la mano, o alzar su voz en favor nuestro.